对隋朝很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。

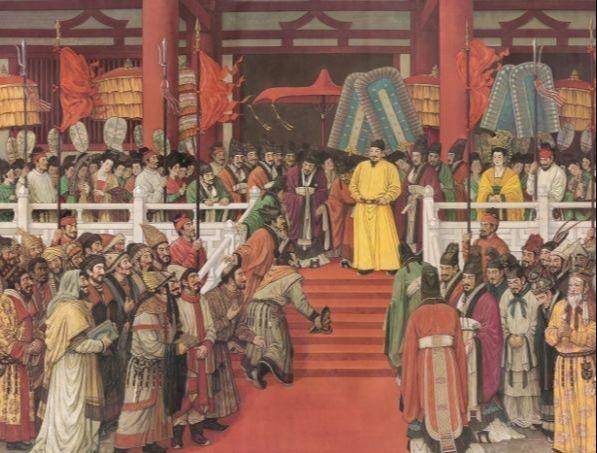

唐朝在总结隋亡的教训中,认识到隋失天下的一个重要原因在于“君不受谏”。于是唐高祖在621年下教,置谏议大夫四员,作为专职谏净官员。唐太宗更是注意发挥谏官的作用,规定“今后中书、门下及三品以上入阁,必遗谏官随之”,以便“有失辄谏”,并诏称:“每宰相入内平章大计,必使谏官随入,与闻政事”。

要求谏官对国家政策、法令及人事等事宜,如认为不妥,应当劝谏,甚至对皇帝的言行,也可进行规谏。这样,太宗时以法定的形式正式确立了谏官系统的监察职能。太宗时的谏官组织隶于门下省,有谏议大夫四人,又有散骑常侍。武则天执政后,对谏净制度作了较大规模的改进。

首先,加置左、右补阙和左、右拾遗各二员,大大增加了谏官人数,并注重其人选,有利于发挥其应有的作用。但后来,不断增补员数,以致时人有“补阙连车载,拾遗平斗量”的辛辣讽刺。其次,改谏官由门下一省统辖为门下、中书二省分隶,以左补阙、左拾遗隶门下省,右补阙、右拾遗隶中书省,目的在于使二省互相监察。第三,建立瓯使制。武则天命造四只铜瓯,涂上四种不同颜色,并分置四方。

以青愿置东方,称延恩匾,以受养民劝农之事;以丹瓯置南方,称招谏题,以受谏论时政之书;以素瓯置西方,称申冤颐,以受陈冤诉屈之状;以玄瓯置北方,称通玄颐,以受举报告密之状。以谏议大夫、补阙、拾遗各一人为知颐使,并以御史中丞、侍御史一人充理匾使。其后四愿又合为一颐。这些改革,使谏官系统更加完善起来。

以青愿置东方,称延恩匾,以受养民劝农之事;以丹瓯置南方,称招谏题,以受谏论时政之书;以素瓯置西方,称申冤颐,以受陈冤诉屈之状;以玄瓯置北方,称通玄颐,以受举报告密之状。以谏议大夫、补阙、拾遗各一人为知颐使,并以御史中丞、侍御史一人充理匾使。其后四愿又合为一颐。这些改革,使谏官系统更加完善起来。谏官行使监察权,主要是针砭时弊,既可就具体问题向皇帝提出意见,也可以直接陈述宰相政事的得失,至于对朝廷百官的监督则更是理所当然。谏官的监察方式,一是“廷议”,即对皇帝当面谏议;二是“上封”,即以书面形式,上书陈述时政得失,官员善恶。其中,面折廷争,当面指出君主错误的例子,在唐代举不胜数,唐太宗与魏征之间的纳谏与善谏,就是史书赞不绝口的谏净典范。

进入宋代,谏官系统继续变化。宋仁宗明道年间,陈执中为谏官,屡请置院,遂在唐制谏官的基础上,于门下省设立谏院,是为单独设院之始。其长官称知谏院事,以司谏、右言充任。神宗元年改制,以左、右谏议大夫为谏院长官,左隶门下省,右隶尚书省。南宋高宗建炎三年重置谏院为独立机构,而后成为门下省的下属机构。谏院的设置,标志着中央监察制度得到了新的发展。

宋代监察机构是实行台谏制度。除谏院以外,继续沿袭唐制,建立御史台。以御史大夫为长官,但并无实任,只是加官。而以御史中丞为实际上的台长。下仍分台院、殿院和察院,侍御史隶台院,殿中侍御史隶殿院,监察御史隶察院。宋以前台官和谏官职责分明,御史主弹纠违失,肃正纪纲,监督官吏;谏官掌规谏讽谕,献可替否,主要是监督君主的。宋朝则台官、谏官事权相混,开台谏合一之端。

宋代监察机构是实行台谏制度。除谏院以外,继续沿袭唐制,建立御史台。以御史大夫为长官,但并无实任,只是加官。而以御史中丞为实际上的台长。下仍分台院、殿院和察院,侍御史隶台院,殿中侍御史隶殿院,监察御史隶察院。宋以前台官和谏官职责分明,御史主弹纠违失,肃正纪纲,监督官吏;谏官掌规谏讽谕,献可替否,主要是监督君主的。宋朝则台官、谏官事权相混,开台谏合一之端。主要是缘于谏官的谏静对象由皇帝转向大臣,其主要职掌已不是规谏帝王,而是检举揭发臣下的不法行为,这实际代行了御史台的职责;同时,又因为御史权力扩大,并有规谏之责,于是台谏的界限也就逐步模糊了。宋代台谏官与唐代不同的地方还在于他们必须由皇帝亲自任命,剥夺了宰相的荐举权,故凡宰相所荐举的官员及宰相亲故皆不得为御史,以保证御史对皇帝效忠的独立性。

宋代有“不杀言官”的祖宗之法,台谏官准许风闻言事,即便捕风捉影,子虚乌有,也不犯法,并且有了御史每月必须奏事一次的明确规定,如上任百日内无所纠弹,则罢蹦出朝,或罚辱台钱(即罚棒),这一方面有利于活跃台谏官的监察职能,但另一方面也极大地助长了御史弹幼权的滥用。

神宗皇帝时,御史唐曾当面弹幼王安石,胡说八道,并未被神宗怪罪。宋代台谏官因而气势很盛,每每形成一种与宰相抗衡的力量,以致很多有才能的宰相“志未伸,行未果,谋未定,而位已离矣”。南宋以后,台谏官又多为权臣如秦桧、史弥远等人操纵,成为他们专权纳贿、排斥异己的工具。

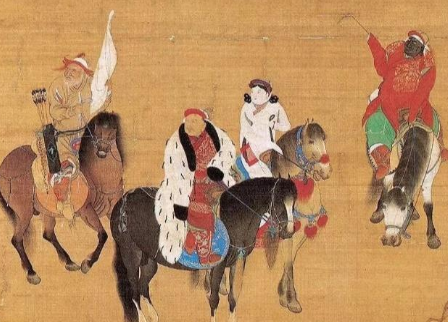

神宗皇帝时,御史唐曾当面弹幼王安石,胡说八道,并未被神宗怪罪。宋代台谏官因而气势很盛,每每形成一种与宰相抗衡的力量,以致很多有才能的宰相“志未伸,行未果,谋未定,而位已离矣”。南宋以后,台谏官又多为权臣如秦桧、史弥远等人操纵,成为他们专权纳贿、排斥异己的工具。元代继续设立御史台,并进一步提高其职权。规定:御史台与中书省互不统属,御史台长官御史大夫秩高到从一品,中丞二员秩正二品,侍御史二员秩从二品,治书侍御史二员秩正二品,御史大夫并有直接选任台官的权力。元朝统治者还对先前的台谏机构进行调整,一方面将台院的职权并入察院,把殿院降格为殿中司,殿中司规模大为缩小。

察院名义上隶御史台,实际上并不受其管辖,是一个比较独立的监察机构,被称作天子的耳目之司。另一方面废除谏院,由职权提高了的御史台统一负责中央监察,从而把宋以来台谏合一之势变为现实。之后,明清王朝亦不置谏院。谏官由监督皇帝到监察百官,最后又被废除,反映出专制皇权的不断强化。

察院名义上隶御史台,实际上并不受其管辖,是一个比较独立的监察机构,被称作天子的耳目之司。另一方面废除谏院,由职权提高了的御史台统一负责中央监察,从而把宋以来台谏合一之势变为现实。之后,明清王朝亦不置谏院。谏官由监督皇帝到监察百官,最后又被废除,反映出专制皇权的不断强化。起这个标题,我想很多读者、道友要么就是满脑子问号,要么就是准备反驳我了,不管怎么想的,请先看下我的观点,一起讨论学习可好。关于功德,我看过这样一个故事:梁武帝问于菩提达摩:朕即位已来,造寺、写经、度僧不可胜纪,有何功德?师曰..

2025-06-07由于谢稚柳自1964年全国第一次书画鉴定工作开始以后,便无暇于绘事,而后又在1966年后的文化大革命中作为“反动学术权威”,被关进“牛棚”,隔离审查。1969年,谢稚柳因患目疾,于1970年3月,审查结束,准予回家。谢稚柳的目疾在1970年后经过..

2025-05-13扫描二维码分享到微信或朋友圈