少年时缺书读,抓住什么读什么,只要是书,再低再俗的也不放过,高级而不懂的就硬啃,就像青黄不接时对付饥饿的肚子,碰见香的好吃的固然狼吞虎嚥,对粗糠野菜也不会嫌弃。多年下来就形成爱读烂书旧书癖书怪书的脾气。买书也是这样,在书面前从不势利,于是就与许多拿不上台面的书结了缘份。这组《杂书.记缘》讲的就是这类琐碎故事。

今天先讲我八九岁时在家里遇到的两本书。这还算两本比较正规的出版物,而就是这两本书,竟然把我引逗成为一个迷恋文学的少年。

这两本书就是《给青年的书信》和《心的徬徨》。

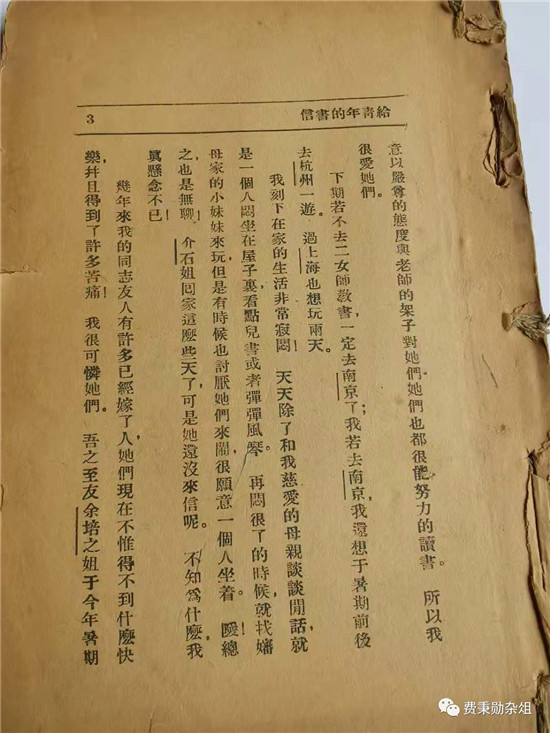

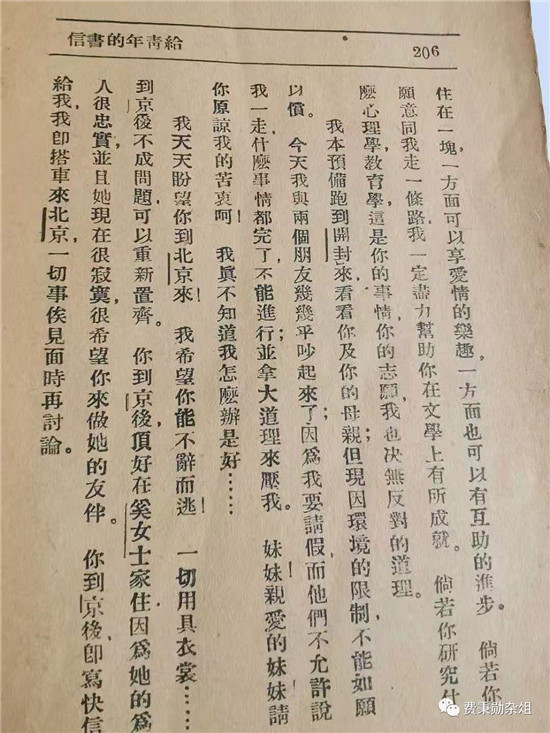

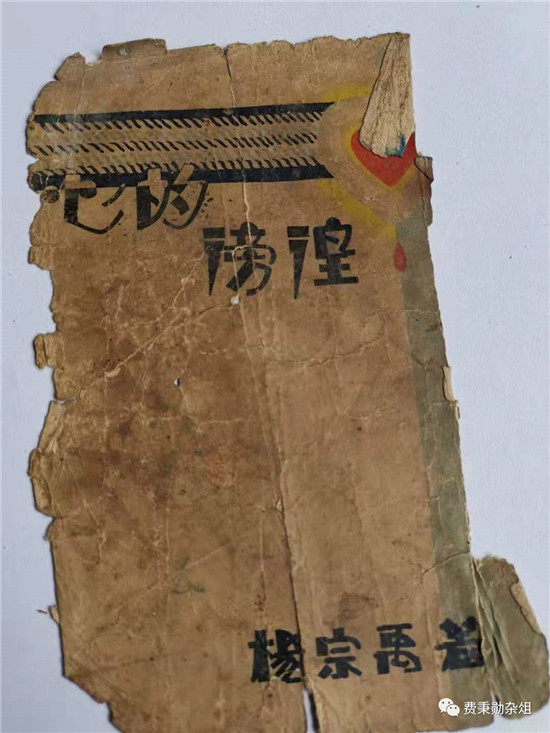

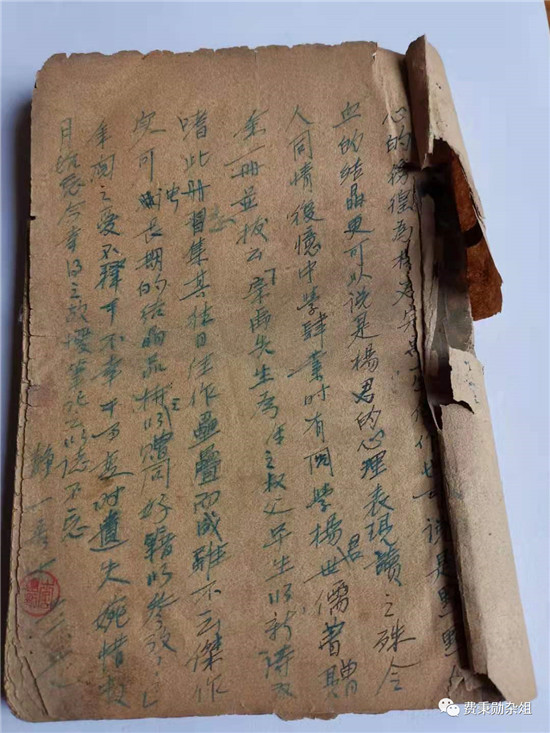

我家的文学书极少,这两本书看来是父亲偶然读过的,读过就扔在家里,却被我经心保存了七十多年,从九岁起屡经学生时代、省艺术馆工作期间、西北大学的教师生活,这多年的人生,多次的搬家,都把它们当宝贝收拾着。历经风雨坎坷,两本书被折腾得破烂不堪(见图)。

《给青年的书信》这个书名,在我看来并不确切,它只是蒋光慈与恋人若瑜的通信集,上集是若瑜写给蒋的信,下集则相反,并不是写给全国青年的。我在初小时就早恋,且是暗恋,十一岁左右就通过并不发出的书信,暗自抒发这种恋情。这种恋情在很大程度上是这本两地书传染给我的,所以我的信中经常从这本书中抄袭其情调和词句,这样做当然不会犯版权案。

记得方先生发现我看蒋光慈的书,并没有责备我,倒还笑着告诉我,蒋光慈写过一首诗:"我有一把小刀\对我笑道:\亲着我的嘴儿\解除你一切的烦恼!"我当时少见无知,不晓得方先生其实是张冠李戴,到上了大学才知道,这诗并不是蒋光慈的,而是郭沫若的《死的诱惑》:我有一把小刀\倚在窗边对我笑。\她向我笑道:\沫若,你别用心焦!\你快来亲我的嘴儿,\我好替你除却许多烦恼。

《心的徬徨》是1932年出版的一本诗集,作者是杨宗禹。从众首诗末的署款知道,这本诗写于二十年代,最早写于1920年,最晚写于1930年,诗人居无定所,播迁各地。其诗多为爱情诗,也有为劳动者呼号的。

这书的原始主人并非我的父亲,而是一个叫净一居士的人,他于1932年3月8日在书的屝页上用绿色墨水写着一篇文字,说当年杨宗禹的侄子赠给他一本《心的徬徨》,他爱不释手,可惜在事变时丢失了,长时间不能忘怀。今有幸再得到一本,援笔以记,以示不忘。

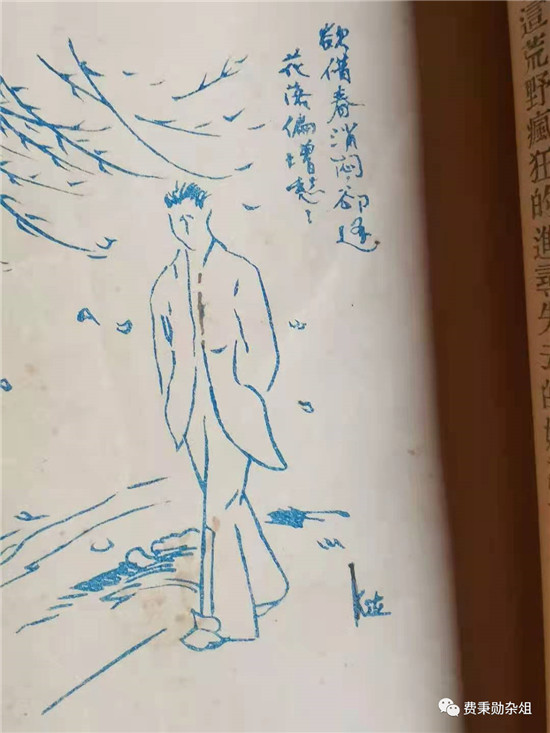

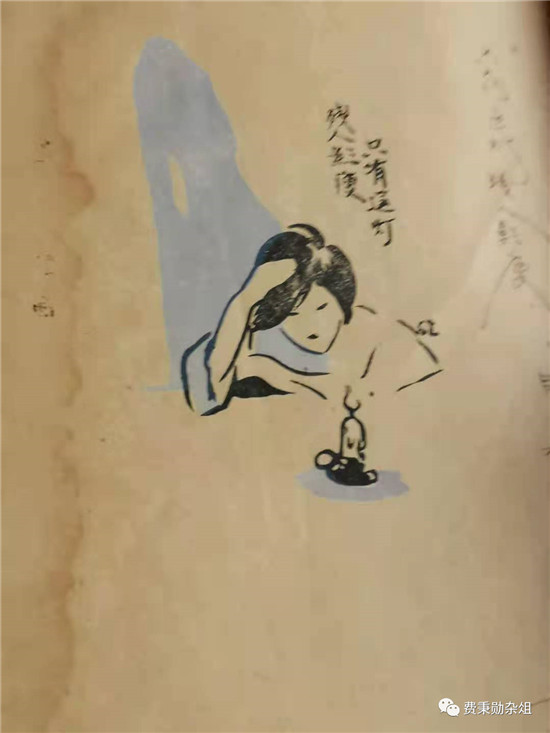

杨宗禹的诗,句子有长有短,参差交 错。诗意尚浓,音韵尚美 。二十年代正是中国新诗的草创时期,我认为他对中国新诗的建立是有功绩的。《心的徬徨》中配有专页插图,全书装帧设计在当时堪称完美。

这两本书在中国现代文学史上是占不上地位的,但对我来说却是非常重要的,因为在文学书中,我只遇上了它们。我也没有整本细读过它们。乡村的文学资源匮乏,我也如泥蛙居井,眼界狭小,能幸遇这两本书就十分不易了。所以逢有时间或闲暇就翻一翻,念一念,品一品。虽是两本并不重要的书,对我来说,犹如擦着的两根火柴,点燃了潜藏在我心中的文学之火。

公众号:费秉勋杂俎

说到统一天下,我们就知道是秦始皇灭掉六国实现一统,但是早在秦惠王时代秦国就出兵率先吞并了巴蜀两地。那我们就有疑问了,为什么秦惠王放着富庶繁华的东方六国不打,而是首先选择灭掉巴蜀两地呢?据史书记载,司马..

清朝乾隆年间,很多人都是出了名的,除了乾隆这个皇帝外,他还有三位小弟非常的有名,第一个和珅,第二个刘墉,第三个纪晓岚。刘墉还有一个外号叫做刘罗锅,其实他本人并不是罗锅。在我们大家的印象当中,刘墉和纪晓..

今天趣历史小编为大家带来唐朝安史之乱,希望对你们能有所帮助。而反观安史之乱,它是唐朝由盛转衰的重要标志,这场历时8年的浩劫,给唐朝造成了很大的损失。在一般情况下,如果一个王朝经历了这么大规模的破坏性的..

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空。今天趣历史小编来说说战国末期的故事。到了战国后期,各国经过长年的征伐吞并,最后只剩下七个大国,而这七雄之间同样战事不断,而且愈演愈烈。对于百姓来说,想要结..

汉末三国,天下大乱,对于黎民百姓来说,这是一个坏的时代,伴随着时局不稳,必然会发生生灵涂炭的祸乱;对心怀异志的封疆大吏来说,这则是一个饮马黄河、问鼎中原的绝佳时机。先有宦官左右朝廷政局,后有奸臣掌控幼..

扫描二维码分享到微信或朋友圈