北宋时建立什么保密制度,在后世的科举考试中一直沿用?

北宋时建立和健全的各项保密制度,在后世的科举考试中,一直沿用下来。这些做法,即使在今天的各种重要考试中,仍然是适用的。下面趣历史小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧!

涵义

所谓“誊录”,就是抄写试卷,是宋朝用于杜绝舞弊的方法之一。举子的亲笔试卷称真卷,誉录后送归封弥官存档;誉录的卷子称草卷,送给考官评阅。誊录与封弥合称弥封誊录制。

历史

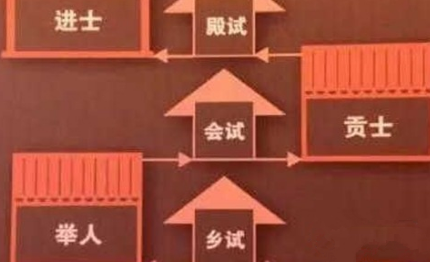

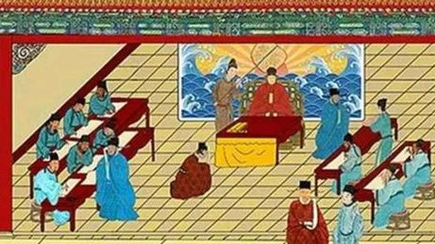

历史科举制度建立之初,虽然遵循分科考试、择优录用的一般原则,但在具体操作上,还保留着一些前代察举制度的遗风,达官贵人、社会名流的推荐和考生本人的才情声望,都会影响到最终的录取结果。这种对卷面成绩和考生素质的综合考量,比较人性客观,隋唐科场因而涌现了一大批德艺双馨的人才。但是,随着时间的推移,制度本身的缺陷和漏洞渐露端倪,高官显宦利用职权之便谋取私利,贪污贿赂、任人唯亲等科场舞弊现象层出不穷。为了防止作弊,进一步完善科举制度,“糊名法”和“誊录法”便应运而生了。

“糊名”,又称“弥封”或“封弥”,就是在考试结束后,将考卷上填写的考生姓名、籍贯等基本信息用纸糊起来,以保证阅卷的公平,防止作弊。据《新唐书·选举志》记载,武则天“以吏部选人多不实,乃令试日自糊其名,暗考以定等第”,“判之糊名,自此始也。”唐代笔记《隋唐嘉话》在谈到糊名制的起源时,也有类似记载。但是,此时的糊名法,还只是用于“吏部选人”,即吏部考查官吏之时,而且试行不久就因为各种阻力而撤销了,因而并没有形成固定的制度,也没有推行于科举考试。

北宋科举制度逐渐完善。淳化三年(992),太宗采纳陈靖的建议,在殿试中首次实行“糊名考校”。此后几十年,糊名法自上而下,逐渐向科举考试的各个层级浸透,其管理与规则也愈趋严密。咸平二年(999),糊名法推行于省试,但并未任命专职的官员,而是由考官兼任封弥官。景德四年(1007),省试始任专职的糊名官,进一步加强了糊名工作的人事管理。

此后,真宗对宰相王旦说:“今岁举人,颇以糊名考校为惧,然有艺者皆喜于尽公。”由此可见,北宋统治者颇以糊名法自得。当时的社会反响也很热烈,“有艺者”,即有能力、有才华的考生对这项政策是比较欢迎的。

明道二年(1033),诸州府解试始行糊名法,景佑四年(1037),又采纳韩琦的建议,令开封府、国子监和别头试(科举制度中,因应试者与考官有亲故关系或其他原因,为避嫌疑而另设的考试)均用糊名法。至此,北宋糊名法经过四十多年的尝试与完善,形成了一整套严密的管理体系和操作规范,对此后历朝历代的科举考试,都产生了深远的影响。

糊名法实行以后,科场规范严密了许多。但是,某些考生通过在试卷上做标记、写暗语等方式,提醒阅卷者自己的身份,徇私舞弊的现象仍然存在。为此,科举考试又实行了“誊录法”。所谓“誊录”,顾名思义,就是将考生的试卷全部誊抄过录一遍,阅卷者只能看到誊抄过后的试卷,彻底杜绝了通过字迹、暗语等给人情分的可能。和糊名法一样,誊录法也经历了一个自上而下的推行过程。景德二年(1005),誊录法初行于河北举人的殿试;大中祥符八年(1015),行于省试;景佑四年,最后用于州试、开封府、国子监和别头试。

北宋“糊名”和“誊录”非常严格,作弊者请托无门,考官要格外打压或抬举某位考生,也几乎是不可能的事情。由此产生了一大批科场佳话,其中,以郑獬和李廌的经历流传最广。

-

明成祖朱棣设立内阁制度的目的是什么?是为了自身政务负担吗?

朱棣的故事大家真的了解吗?今天趣历史小编给你们带来全新的解读~建文四年(1402年)六月,燕王朱棣率军打过长江,直抵京..

2025-04-04 -

明朝对于宗藩制度的改革为何一直无法成功?他们面临哪些难题?

很多人都不了解明朝的宗藩制度,接下来跟着趣历史小编一起欣赏。洪武三年(1370年),朱元璋在充分总结了历朝历代分封宗..

2025-01-27 -

在《清明上河图》的描绘中,北宋的广告文化发达吗?

《清明上河图》是中国宋代张择端(约公元1111-1125年)所绘,我们可以清晰看到中国宋朝时的广告形式,幌子、旗帜、招牌和灯箱、彩楼的表现,在长534.6cm,宽25.8cm的长卷中,除景物的遮挡外,画面上有各家商店设置的广告招牌23处,广告旗帜10面..

2024-11-22